Genealogie Härting

Pegau um 1625

Härting

Namenkunde

E

in

sehr

interessantes

Gebiet

im

Rahmen

der

Familiengeschichtsforschung

ist

die

Namenkunde

(Onomastik).

Mit

ihrer

Hilfe

ist

es

möglich,

auch

über

die

heutigen

allgemeinen

familiengeschichtlichen

Quellen

hinaus,

Rückschlüsse

auf

das

Verbreitungsgebiet

1

und damit auf die Herkunft eines Namensträgers zu schließen.

In

Deutschland

wurde

der

Familienname

(FN)

erst

seit

dem

12.

Jahrhundert

allmählich

gebräuchlich.

Bis

dahin

waren

nur

Rufnamen

bzw.

Vollnamen

wie

z.

B.

Hardus

,

Harto

usw.

verbreitet,

die

damals

bei

der

geringen

Bevölkerungsdichte

als

Unterscheidungsmerkmal

ausreichten.

Gebildet

wurden

die

FN

überwiegend

aus

Personen-,

Tier-,

Pflanzen-,

Haus-,

Hof-,

Flur-,

Orts-

und

Berufsnamen.

Am

weitesten

zurück

führen

die

Orte

mit

dem

Suffix

-ing,

die

in

der

Regel

aus

Personennamen

(

Patronymikum

) entstanden sind.

Eine

große

Bedeutung

bei

der

Bildung

der

FN

hatte

die

mittelalterliche

deutsche

Ostbesiedelung

im

8.

bis

14.

Jahrhundert

und

auch

die

Entfaltung

der

Städte,

die

mit

einer

starken

Binnenwanderung

verbunden

waren

und

dadurch

die

Namens-

bildung

besonders

nach

Berufen

und

Herkunftsorten,

wie

z.

B.

Pertholt

de

Hartingen

(Berthold

von

Harting),

begünstigte.

Ha(ä)rting ist ein kleiner Ort in Bayern, drei Kilometer südöstlich von Regensburg entfernt.

1

Verein für Computergenealogie e. V., Dortmund.

2

Censualen (Zensualen) sind unfreie leibeigene Personen, die zinspflichtig waren. Nach dem Zensualrecht hatten die Personen einen Zins

(Abgaben, Pachtzins) an den Grundherrn zu zahlen.

3

Vgl. O. Dobenecker, 4. Band (1267 - 1288) und P. Böhme, Urkundenbuch des Klosters Pforte (1351 - 1500).

Leider

unterlag

der

FN

jahrhundertlang

einem

ständigen

Namenswechsel.

So

wurde

der

FN

unter

anderem

in

Deutschland

auch

häufig

mit

dem

Besitz

oder

dem

Wohnhaus

gewechselt.

Erst

seit

dem

17.

Jahrhundert

wurde

der

Namenswechsel

unterbunden

und

der

FN

allmählich

festgeschrieben.

Ein

weiteres

Problem

gab

es

bei

der

Namensänderung

durch

die

unterschiedliche

Schreibweise,

die

leider

bis

weit

in

das

19.

Jahrhundert

zulässig

war.

Die

Eintragung

der

FN

in

Urkunden

und

Registern

erfolgte

fast

nie

nach

Einsicht

urkundlicher

Unterlagen,

sondern

nach

mündlicher

Angabe,

so

wie

es

der

Schreiber

verstand.

In

einem

Erbkaufvertrag

über

drei

Acker

Feld

vom

11.

März

1659

kommt

der

FN

Härting

in

drei

Vari-

ationen

vor.

Im

Text

des

Amtsschreibers

von

Pegau

wird

der

Käufer

einmal

als

Glorius

Härting

und

an

anderer

Stelle

als

Glorio Härtingen

geschrieben, während er selbst mit eigener Hand als

Glorius Herttingk

unterzeichnet.

Mit Hilfe der Namensforschung habe ich nun versucht, über die allgemeinen familiengeschichtlichen Quellen hinaus, die

geschichtliche Entwicklung des FN Härting und somit die vermutliche Herkunft meiner Vorfahren zu ermitteln.

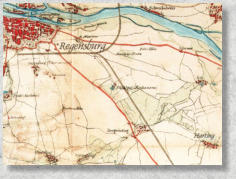

Der Ort Harting 3 km süd-östlich

von Regensburg entfernt

(Kartenausschnitt von 1858)

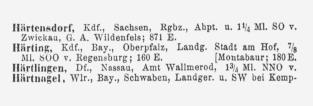

Ausschnitt aus dem Orts-Lexikon

von Deutschland 1868 mit dem

Ortsnamen Härting

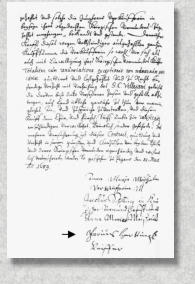

Erbkaufvertrag vom 11. März 1659, in dem der gleiche Name

in drei verschiedenen Schreibweisen wie:

Glorius Härting, Glorio Härtingen, Glorius Herttingk

vorgefunden wurde

Die

aus

Hart/Hard

,

got.

H

ardus

gebildeten

Personennamen

finden

wir

im

westfränkischen

Raum

bereits

im

6.

Jahrhundert

unter

den

häufigen

Namen

Leod

ard

us

,

Med

ard

us

,

Got

hard

us

usw.

bis

in

das

12.

Jahrhundert

wieder.

Der

gotische

Stamm-

name

Hardus

soll

sogar

schon

im

3.

Jahrhundert

als

Eigen-

name

nachweisbar

sein.

Aus

den

althochdeutschen

Vollnamen

Ardo/Harto

bildeten

sich

allmählich

die

neuhochdeutschen

FN

wie z.B.:

.

> Hartes-Harden-Herdh(e)-Heerdt-Hört(h)

mit den patronymischen Ableitungen:

> Hart(d)ung-Harti(n)g-Herding-Herti(n)g-Härtig

und den mundartlichen Verformungen:

> Harding-Hartingk-Hert(t)ingk-Haerting-Härdtingk-

Härttingk-

Härting

.

ßend

aus

dem

germanischen

Raum

Bojohaemum

(Böhmen)

in

Raetia

(Bayern)

niederließen,

zurückzuführen

sind.

Durch

neuere

Erkenntnisse

in

der

archäologischen

Forschung

waren

es

markomannische

Südwestböhmen,

die

sich

vor

allem

in

den

Flussräumen

nördlich

der

Donau

um

Regensburg,

also

auch

in

dem

Gebiet

des

heutigen

Ortes

Harting

ansiedelten.

In

der

Mitte

des

6.

Jahrhunderts

verschwandt

der

Begriff

Raetien

,

der

seit

dem

1.

Jahrhundert

römische

Provinz

war,

und

durch

Baiuvari

, Männer aus dem Land

Baia

(Böhmen) ersetzt wurde.

Bei

uns

in

Deutschland

kommen

also

die

auf

-ing

endenden

Sippennamen

besonders

auffallend

in

Schwaben

und

Bayern

vor.

Hier

tritt

das

Suffix

-ing

in

förmlichen

-ing

-Haufen

und

noch

mehr

in

-ing

-Linien

angeordnet,

so

am

Rande

der

großen

Flusstäler, überhaupt mit Vorliebe im flachen und fruchtbaren Lande auf.

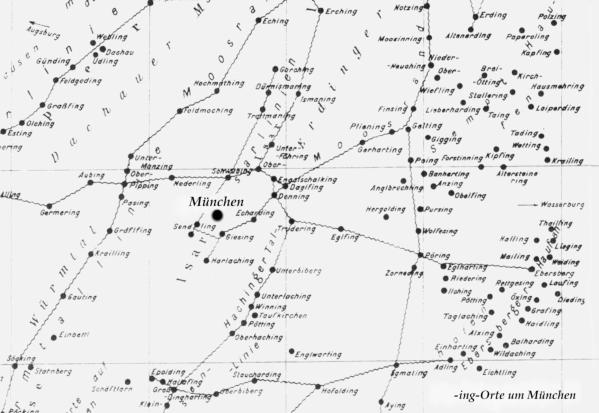

Einige -ing-Orte, -ing-Linien und -ing-Haufen in der Münchener Umgebung

Der

Ort

Harting

bei

Regensburg

wurde

urkundlich

schon

863/864

erwähnt,

als

der

Edle

Arnedo

sein

Eigen

zu

Hartinga

(Siedlung bei Regensburg) gegen ein Lehen zu

Tann

(Siedlung bei Regensburg) verkaufte.

Unter

Heinrich

I.,

der

als

König

919

die

fünf

Stammesherzogtümer

Sachsen,

Thüringen,

Franken,

Schwaben,

Bayern

und

925

Lothringen

vereinigte,

wurde

die

Wiedergewinnung

des

deutschen

Ostens,

das

bis

zu

Beginn

der

Völkerwanderung

375

n.Chr.

bereits

durch

germanische

Stämme

wie:

Langobarden,

Semonen,

Sueben

(Schwaben),

Markomannen

(Bajuwaren),

Vandalen

usw.

besiedelt

war,

eingeleitet.

Heinrich

I.

schirmte

ebenfalls

das

Land

im

Osten

gegen

die

Einfälle

der

West-

Slawen

(Sorben

und

Wenden)

und

Magyaren

(Ungarn)

ab

und

errichtete

nicht

nur

Grenzmarken,

sondern

befestigte

seine

Grenzen

durch

Reichsburgen

wie

z.

B.

Groitzsch

(

Wiprechtsburg)

,

Leipzig

(

Pleißenburg

)

,

Altenburg

usw.,

in

deren

Schutzbereich

neue

Städte

gegründet

wurden.

Unter

ihm

entstand

auch

in

dem

durch

Slawen

besiedelten

Gebiet

die

Marken

Zeitz, Merseburg und Meißen, das spätere Sachsen.

Die

bereits

schon

im

8.

Jahrhundert

allmählich

beginnende

fränkisch-deutsche,

bäuerliche

Besiedelung

des

Ostens

wurde

nun

unter

Herzog

Lothar

von

Sachsen,

Graf

Wiprecht

II.

von

Groitzsch

,

Herzog

Heinrich

dem

Löwen

von

Sachsen

und

durch

die Missionsarbeit der Klöster verstärkt vorgenommen.

In

den

Anales

Pegavienses

zum

Jahre

1104

wird

berichtet,

dass

Graf

Wiprecht

II.

von

Groitzsch

die

ausgedehnten

Waldgebiete

zwischen

den

Flüssen

Schnauder,

Wyhra

und

Mulde

mit

fränkischen

Kolonisten

besetzte,

die

er

selbst

in

großer

Anzahl

aus

der

Gegend

um

Regensburg

herbeiholte.

Auch

das

Kloster

St.

Emmeram

in

Regensburg

war

schon

Ende

des

8. Jahrhunderts ein Zentrum für Missionsarbeit in dem Slawengebiet zwischen Saale und Elster.

Etwa

zu

dieser

Zeit

finden

wir

in

den

Urkunden

des

Hochstifts

Regensburg

und

des

Klosters

St.

Emmeram

den

Nachweis

von

einigen Ha(e)rting-Namensträgern, die in dem bayrischen Ort Ha(ä)rting bei Regensburg etwa 125 Jahre ansässig waren, wie

z. B.:

> Berthold von Harting und Otto von Harting (1095 - 1120).

Familiengeschichtsforschung in Kursachsen

Offensichtlich

handelt

es

sich

hierbei

um

Personen

einer

Sippe,

die

zu

dieser

Zeit

in

der

Siedlung/Kolonie

Harting

ansässig

waren

und

deren

gemeinsamer

früher

Vorfahre,

als

erster

Besitzer

und

Gründer

im

8.

Jahrhundert,

dieser

alten

bajuwa-

rischen

Siedlung

auch

den

Ortsnamen

Harting

gegeben

haben

könnte.

Der

Kolonatsname

Harting,

vom

ersten

Besitzer

entlehnt,

blieb

an

den

Grundstücken

haften

und

ging

dann

auf

dessen

Nachfolger

über.

Andererseits

könnte

es

bei

den

oben

aufgeführten

Rufnahmen

Berthold,

Otto,

Bruno,

Heinrich

und

Hermann

Ulli,

auch

um

später

zugezogene

Personen

handeln,

die

zur

Unterscheidung

als

Beinamen

den

Herkunftsort

Harting

als

auffälliges

Merkmal

in

den

Urkunden

erhalten

haben.

Da

immer

mehr

Personen

den

gleichen

Rufnamen

trugen,

war

eine

unmissverständliche

Identifizierung

des

Einzelnen

nicht

mehr

gewährleistet.

Nach

dem

Sturz

Heinrich

des

Löwen

im

Jahre

1180

brach

plötzlich

das

mächtige

sächsische

Herzogtum

zusammen,

welches

sich

nun

auf

die

Besitztümer

des

Grafen

Bernhard

von

Askanien,

ein

Sohn

des

Sachsenherzogs

Albrecht

des

Bären,

beschränkte.

Er

vereinigte

sein

Erbland

an

der

oberen

Elbe

um

Wittenberg

mit

Lauenburg

unter

den

Namen

eines

Herzogtums

Sachsen.

Nach

dem

Aussterben

des

Geschlechts

der

Askanier

im

Jahre

1422,

erhielt

Markgraf

Friedrich

I.

der

Streitbare

von

Meißen

als

königlicher

Lehnsträger

das

Land

und

die

Kurwürde.

Der

Landesname

“Sachsen”

wanderte

damit

elbaufwärts

und

wurde

allmählich

auch

für

die

Marken

Merseburg,

Zeitz

und

Meißen

gebräuchlich.

Der

politische

Begriff

Sachsen

ist

im

Stammland

der

alten

Sachsen

von

Nordwestdeutschland

nach

Mitteldeutschland

verschoben

worden,

während die Altsachsen als Volk in Norddeutschland, heute Niedersachsen, verblieben.

Aus

den

Erkanntnissen

der

Namenkunde

und

der

geschichtlichen

Entwicklung

des

mitteldeutschen

Sachsens

können

wir

annehmen,

dass

die

Härtingschen

Vorfahren

während

der

großen

deutschen

Ostbesiedelung,

etwa

in

den

Anfängen

des

13./14.

Jahrhunderts

als

schwäbisch-bayrische

Kolonialbauern,

vermutlich

aus

dem

Ort

Ha(ä)rting,

nach

Sorben

in

die

Marken Zeitz und Merseburg, dem heutigen Sachsen, übergesiedelt waren.

Einige

Urkunden

aus

dem

13./14.

Jahrhundert

deuten

darauf

hin,

dass

unsere

Vorfahren

möglicherweise

von

Nordbayern

über

Thüringen

in

die

Marken

Zeitz

und

Merseburg

übergesiedelt

sein

könnten.

Denn

am

23.

Juli

1280

trat

erstmalig

bei

einem

Grundstückskauf

ein

Hartung

von

Sachsenhausen

b.

Weimar

in

Thüringen

als

Zeuge

auf.

Ferner

verkaufte

am

4.

Februar

1425

ein

Hans

Hertnick

(wohl

Hertinck)

zu

Buttelstedt

b.

Weimar

alle

seine

Güter

in

Sachsenhausen,

Leutenthal

und

Obringen

für

200

Rheinische

Gulden

an

Ludolf

von

Arnstdt

in

Zoppothen

b.

Saalburg.

Diese

Hertinckschen

Güter

wurden

schließlich

am

9.

März

1427

durch

Friedrich

I.,

Landgraf

in

Thüringen,

Markgraf

zu

Meißen

und

Pfalzgraf

zu

Sachsen

dem

Kloster

Pforte

b.

Naumburg,

zugeeignet.

3

Möglicherweise

ist

die

Familie

Hans

Hertinck

nach

dem

Verkauf

ihrer

Güter

von

Thüringen

nach

Sachsen

in

Richtung

Naumburg,

Zeitz

und

Pegau

übergesiedelt.

Denn

auch

in

Naumburg

und

Zeitz

haben

sich

Ha(e)rting-Namensträger

laut

den

Türken-

und

Landsteuerregistern

etwa

Mitte

des

16.

Jahrhunderts

niedergelassen,

wie

z. B.:

>

Mattes

Hartting

,

1551

in

Naumburg,

Langemergengasse

,

mit

einem

Vermögenswert

von

135

n.ßo,

zahlt

5

fl.

16

gr.

10

Pf.

…..

Landsteuer und 1 fl. 9 gr. 5 Pf. Türkensteuer.

>

Bartel

Herting

,

1568

in

Zeitz,

in

den

Vorstetten

vor

dem

Wasserthor

,

mit

einem

Vermögenswert

von

5

n.ßo,

zahlt

3

gr.

9

d.

…..

Landsteuer für Haus und Hof.

Am 31.10.1095 treten

Perhtolt de Hartingen

mit seinem Vater

Otto

nebst weiteren 16 Personen als Zeugen in Regensburg

auf,

als

Abt

Pabo

mit

der

Dienerin

Machthild

des

Klosters

St.

Emmeram,

Besitzungen

zu

Isling

(Siedlung

bei

Regensburg)

tauscht.

Ferner

treten

im

Jahre

1105

Perhtoldus

de

Hartingen

nebst

weiteren

sechs

Personen

als

Zeugen

in

Regensburg

auf, als

Enziman

einen Leibeigenen als Censualen

2

übergibt.

> Bruno von Herting und Heinrich von Herting (1135 -1160).

Im

Jahre

1155

treten

Bruno

und

Vater

Henricus

de

Hertingen

nebst

weiteren

16

Personen

als

Zeugen

in

Regensburg

auf,

als

der

Bistumsministerial

Haward

vom

Abt

Adalbert

im

Tausch

gegen

Besitz

zu

Harting

ein

Hof

zu

Gämelkofen

(Siedlung

bei

Regensburg),

ferner

als

Lehen

ein

Hof

zu

Helmprechting

(Siedlung

bei

Regensburg)

und

einen

Weingarten

bei

Schwabelweis (Siedlung bei Regensburg) erhält.

> Hermann Ulli von Herting (1219).

Im

Jahre

1219

tritt

Hermannus

uillicus

de

Hertinge

nebst

weiteren

14

Personen

als

Zeugen

auf,

als

Irnfrid

von

Dünzling

(Siedlung bei Regensburg) seine Frau und seine Kinder als Censualen übergibt

.

Bei

den

auf

-ing

endenden

Familienamen

handelt

es

sich

zweifellos

um

die

ältesten

deutschen

Sippennamen,

die

auf

die

ältesten deutschen Siedlungen der

Bajuwaren

(Markomannen),

die sich während der Völkerwanderung über die Donau vorsto-

Der Ort Härting bei Regensburg

(Bayernkarte von Philip Apian 1568)